1. 概要

提案書と見積書は、ベンダー企業が依頼元からの要求に対して、どのようなシステムを、どのような方法で、どのくらいの費用で構築するかを提示する重要な文書です。システム開発プロジェクトにおける契約前の重要なコミュニケーションツールであり、プロジェクトの成否を左右する重要な役割を果たします。適切な提案書・見積書の作成は、依頼元のニーズを満たすシステム構築への第一歩であり、ベンダーと依頼元の相互理解を促進する基盤となります。

| 項目 | 提案書 | 見積書 |

|---|---|---|

| 目的 | システム構成・機能・開発手法などの提案 | 費用・工数の明示 |

| 内容の中心 | 技術的ソリューション | 費用・金額 |

| 重視される観点 | 課題解決力、技術的妥当性 | 費用対効果、予算内か |

| 主な読み手 | 情報システム部門、経営層 | 情報システム部門、財務部門 |

| 詳細度 | 概念的な説明から詳細設計まで様々 | 具体的な数値・金額 |

| 法的拘束力 | 原則として拘束力なし | 見積条件内では一定の拘束力あり |

表1: 提案書と見積書の比較表

2. 詳細説明

2.1. 提案書の作成

提案書は、依頼元から受け取った提案依頼書(RFP: Request For Proposal)に基づいて作成される文書です。ベンダーはRFPを分析し、依頼元の要求事項を理解した上で、最適なソリューションを提案します。提案書には以下の要素が含まれます。

2.1.1. 提案書の主な構成要素

- 提案の概要・目的

- 依頼元の課題分析

- 提案するシステム構成

- 採用する開発手法・技術

- プロジェクト体制

- プロジェクトスケジュール

- 品質保証アプローチ

- 保守・運用計画

- 導入効果

- 費用概算(見積書の要約)

2.1.2. システム構成の検討

提案書作成において、ベンダーは依頼元の要求を満たすための最適なシステム構成を検討します。これには以下の要素が含まれます:

- ハードウェア構成(サーバー、ネットワーク機器等)

- ソフトウェア構成(OS、ミドルウェア、アプリケーション等)

- ネットワーク構成

- セキュリティ対策

- バックアップ・災害対策

具体例: 金融機関向けシステムでは、24時間365日の可用性を確保するための冗長構成(クラスタリングやロードバランシング)や、個人情報保護のためのセキュリティ強化(データ暗号化、多層防御等)が重要となります。

ベストプラクティス: 現在の要件だけでなく、3〜5年先の業務拡大やデータ量増加を見据えたスケーラブルな構成を検討することが望ましいです。

2.1.3. 開発手法の選定

システム開発手法についても、プロジェクトの特性や要件に応じて最適なアプローチを選定します:

- ウォーターフォールモデル

- アジャイル開発

- プロトタイピング

- スパイラルモデル

- DevOpsアプローチ

具体例: 要件が明確で変更が少ない基幹システムの再構築では、ウォーターフォールモデルが適していますが、新規サービス開発など要件の変化が予想される場合は、アジャイル開発が適しています。

ベストプラクティス: 単一の開発手法に固執せず、プロジェクトのフェーズごとに適した手法を組み合わせるハイブリッドアプローチも検討しましょう。例えば、要件定義はプロトタイピングで行い、基本設計以降はウォーターフォールで進めるなどです。

2.1.4. 良い提案書と不十分な提案書の違い

良い提案書の特徴:

- 依頼元の業務課題を深く理解し、それに対するソリューションを明確に示している

- 技術的な妥当性と費用対効果のバランスが取れている

- 提案内容が具体的で実現可能性が高い

- リスクとその対応策が明示されている

- 依頼元にとっての価値・メリットが定量的に示されている

不十分な提案書の特徴:

- ベンダーの技術力や製品のアピールに終始している

- 依頼元の課題に対する理解が浅い

- 抽象的な表現が多く具体性に欠ける

- コスト削減など一面的なメリットのみを強調している

- 過度に楽観的な見通しで現実的でない

2.1.5. 提案書の法的位置づけ

提案書自体には通常、法的拘束力はありませんが、後の契約書の基礎となる重要な文書です。提案内容と契約内容に大きな乖離があると信頼関係構築に支障をきたすため、実現可能な範囲での提案が求められます。特に、「〜を保証します」などの表現は、契約時に責任範囲として問われる可能性があるため注意が必要です。

2.2. 見積書の作成

見積書は、提案するシステム開発・導入に必要な費用を明示する文書です。適切な見積りは信頼関係構築の基盤となります。

2.2.1. 見積書の構成要素

- 見積り概要

- 前提条件・制約条件

- 費用内訳(開発費、ハードウェア費、ソフトウェア費など)

- 工数見積り

- 保守・運用費用

- オプション項目

- 支払条件

2.2.2. 見積り手法

見積りを行う際には、以下のような手法が用いられます:

- トップダウン見積り(類推法)

- ボトムアップ見積り(積み上げ法)

- ファンクションポイント法

- COCOMO(コンストラクティブコストモデル)

- 類似プロジェクト比較法

| 見積り手法 | 特徴 | メリット | デメリット | 適用場面 |

|---|---|---|---|---|

| トップダウン見積り | 過去の類似案件から全体工数を推定 | 短時間で作成可能 | 精度が低い | 企画段階、概算見積り |

| ボトムアップ見積り | タスク単位で積み上げる | 精度が高い | 時間と労力がかかる | 詳細設計後、確定見積り |

| ファンクションポイント法 | 機能量を数値化して工数算出 | 客観的な指標として説明しやすい | 専門知識が必要 | 要件定義段階 |

| COCOMO | プログラム規模と環境要因から算出 | 体系的なモデルに基づく | パラメータ調整が難しい | 開発環境が明確な場合 |

| 類似プロジェクト比較法 | 過去の類似案件との比較で見積もる | 実績に基づく説得力 | 類似案件がない場合は適用困難 | 類似案件実績がある場合 |

表2: 見積り手法の比較表

2.3. 提案プロセス

提案書・見積書の作成から提案までの一連のプロセスは以下のように進められます:

- 提案依頼書(RFP)の受領と分析

- 依頼元への質問・確認(必要に応じて)

- システム構成・開発手法の検討

- 工数・費用の見積り

- 提案書・見積書の作成

- 内部レビュー・品質チェック

- 提案書・見積書の提出

- プレゼンテーション・質疑応答

- 提案内容の調整(必要に応じて)

- 契約交渉・締結

図1: 提案プロセスのフロー図

2.4. 最近のトレンドと提案書への影響

デジタルトランスフォーメーション(DX)やクラウド技術の普及により、提案書・見積書の内容も変化しています。

- クラウドファースト: オンプレミスとクラウドの比較検討が提案書に含まれるようになり、TCO(Total Cost of Ownership)の観点での分析が重視されています。

- サブスクリプションモデル: 初期投資からランニングコストへの費用構造変化に伴い、見積書も月額・年額ベースの記載が増えています。

- アジャイル開発の普及: 従来の一括請負型契約から、準委任型契約やスプリント単位の契約へ移行するケースが増え、見積りも従来とは異なるアプローチが必要になっています。

- セキュリティとコンプライアンス: GDPR、個人情報保護法などの法令対応が提案書の重要な要素となり、セキュリティ対策の記載が詳細化しています。

- 持続可能性(サステナビリティ): 環境負荷低減や省エネルギー対策など、ESGの観点からのシステム評価も提案書に含まれるようになっています。

3. 応用例

3.1. 大規模企業向けERPシステム導入の提案

大手製造業向けにERPシステムを提案する場合、ベンダーは既存システムとの連携、業務プロセスの再設計、段階的な導入アプローチなどを考慮した提案書を作成します。システム構成では、高可用性を確保するためのクラスタリング構成や、災害対策としてのバックアップサイト構築なども含めます。開発手法としては、リスクを低減するためにスパイラルモデルを採用し、段階的に機能をリリースしていく方針を提案するケースが多いでしょう。

3.2. 中小企業向けクラウドサービス導入の提案

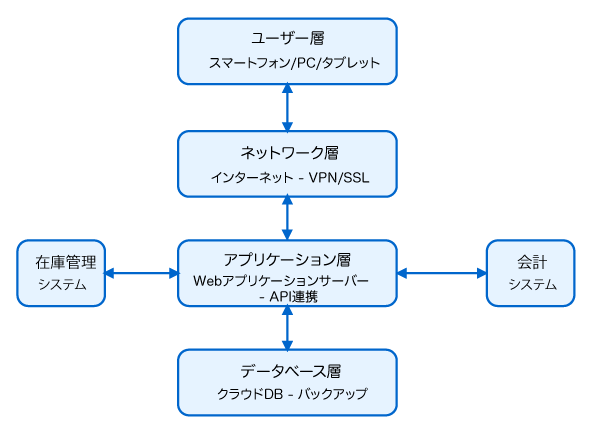

中小企業向けにクラウドベースの販売管理システムを提案する場合は、初期投資の抑制、段階的な機能拡張、運用負荷の軽減などをアピールポイントとします。システム構成ではSaaSベースのソリューションを中心に、必要に応じてカスタマイズを行う方針を示します。開発手法としては、アジャイル開発を採用し、短期間で基本機能を導入後、ユーザーフィードバックを取り入れながら機能拡張していく手法を提案します。

%%{init: {'theme': 'neutral', 'themeVariables': { 'fontSize': '16px'}}}%%

flowchart TD

U[ユーザー層

スマートフォン/PC/タブレット] <--> N

N[ネットワーク層

インターネット - VPN/SSL] <--> A

A[アプリケーション層

Webアプリケーションサーバー - API連携] <--> D

D[データベース

クラウドDB - バックアップ] <--> S

S[連携システム

会計システム - 在庫管理システム]

style U fill:#e6f3ff,stroke:#0066cc,stroke-width:2px

style N fill:#e6f3ff,stroke:#0066cc,stroke-width:2px

style A fill:#e6f3ff,stroke:#0066cc,stroke-width:2px

style D fill:#e6f3ff,stroke:#0066cc,stroke-width:2px

style S fill:#e6f3ff,stroke:#0066cc,stroke-width:2px

図2: システム構成図の例(クラウドベース販売管理システムの場合)

3.3. 公共機関向けシステム刷新の提案

官公庁向けのシステム刷新プロジェクトでは、セキュリティ要件の厳格さ、法令遵守、透明性の確保などが重視されます。提案書には詳細なセキュリティ対策、監査体制、情報保護方針などを記載し、見積書には明確な費用根拠を示します。開発手法は透明性と進捗管理を重視したウォーターフォールモデルが採用されることが多く、各工程での成果物や品質基準を明確にします。

4. 例題

例題1

ある中小企業から基幹システム刷新の提案依頼書(RFP)を受け取りました。RFPには以下の要件が記載されています。

- 既存の販売管理、在庫管理、会計システムの統合

- クラウド環境での構築を希望

- モバイル端末からのアクセス

- 3年間の保守サポート

- 予算は2,000万円以内

このRFPに対する提案書を作成する際に、考慮すべき重要な項目を3つ挙げ、それぞれについて簡潔に説明してください。

- システム構成の最適化:クラウド環境(例:AWS、Azure、GCP)の選定と、既存システムからのデータ移行方法を明確にする。具体的には、IaaS、PaaS、SaaSのどの組み合わせが最適かを検討し、既存システムとの互換性やデータ変換の方法を提案する。

- 予算内での機能優先順位付け:限られた予算内で依頼元の重要要件を満たすために、機能の優先順位を明確にする。例えば、フェーズ1で基本機能、フェーズ2で拡張機能といった段階的導入アプローチを提案し、予算内での最大価値を実現する。

- モバイル対応とセキュリティ:モバイル端末からのアクセスを可能にする一方で、情報漏洩リスクを最小化するセキュリティ対策(多要素認証、アクセス制御、暗号化など)を具体的に提案する。

例題2

問題:

ベンダー企業が見積書を作成する際に用いる代表的な見積り手法を2つ挙げ、それぞれの特徴と適用場面について説明してください。

- ボトムアップ見積り(積み上げ法): 特徴:プロジェクトを細かいタスクに分解し、各タスクの工数を見積もって積み上げる方法。 適用場面:要件が明確で、similar機能の開発経験がある場合に適している。詳細設計後など、プロジェクトの後半フェーズでより正確な見積りが必要な場合に用いられる。 メリット:精度が高い。タスクレベルで進捗管理がしやすい。 デメリット:時間と労力がかかる。初期段階では適用が難しい。

- ファンクションポイント法: 特徴:システムの機能量(入力、出力、照会、内部ファイル、外部インターフェースなど)を数値化し、過去の生産性データを基に工数を算出する方法。 適用場面:要件定義フェーズなど、比較的早い段階での見積りや、異なるプラットフォーム間での比較が必要な場合に適している。 メリット:開発言語やプラットフォームに依存しない。客観的な指標として説明しやすい。 デメリット:ファンクションポイント計測に専門知識が必要。環境要因の調整が難しい。

例題3

問題:

提案書を作成する際のシステム構成の検討で考慮すべき要素として、以下の選択肢から最も適切なものを2つ選びなさい。

- 開発者の技術的嗜好

- 依頼元の業務要件

- 将来的な拡張性

- ベンダー社内の在庫状況 e) 最新技術の採用

正解:b, c

解説: b) 依頼元の業務要件:システム構成の検討において最も重要なのは、依頼元の業務要件を満たすことである。業務プロセスに適合したシステム構成を検討することが提案の基本となる。

c) 将来的な拡張性:ビジネス環境の変化や組織の成長に対応できるよう、将来的な拡張性を考慮したシステム構成を提案することが重要である。スケーラビリティや機能追加の容易さは、システムの長期的な価値に直結する。

a)は個人的な好みではなく客観的な判断基準で選定すべきであり、d)は在庫ではなく依頼元に最適な製品を提案すべきである。e)の最新技術は必ずしも適切とは限らず、安定性や実績も考慮すべきである。

5. まとめ

提案書・見積書の作成と提案プロセスは、ベンダー企業が依頼元のニーズを理解し、最適なソリューションを提供するための重要なステップです。ベンダーは提案依頼書(RFP)を基に、システム構成、開発手法、プロジェクト計画、費用などを検討し、具体的かつ説得力のある提案書と見積書を作成します。

良質な提案書・見積書の作成には、技術的知識だけでなく、依頼元の業務理解、コスト管理能力、コミュニケーションスキルなど、多様な能力が求められます。また、提案は単なる文書提出ではなく、依頼元との対話を通じた相互理解のプロセスであることを忘れてはなりません。

情報処理技術者として、提案書・見積書の作成プロセスを理解することは、システム開発プロジェクトの上流工程における重要な知識となります。ベンダー側だけでなく、発注者側の立場になっても、適切な提案を評価・選定するために役立つスキルとなるでしょう。

現代では、クラウドコンピューティングやサブスクリプションモデルの普及により、提案内容や見積り方法も変化しています。最新のトレンドを把握し、従来の知識と組み合わせることで、より価値の高い提案が可能になります。